講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜8

前回は、治療においてこころの働きが重要であることを示す根拠を研究の面から紹介しました。

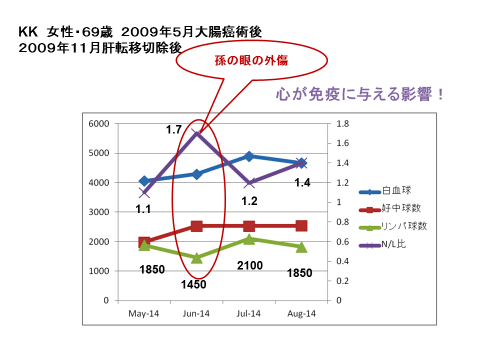

今回は症例をもとに、治療に対する積極的な姿勢が、癌の指標と関係していることについて、ご紹介していきます。

この患者さんは右腎臓癌で、肺転移を指摘され、右腎摘出の術後に来院した方です。この方は癌の指標の推移が食事療法への積極性と非常に良く関係しています。

下の図のように、初診時には、尿中のナトリウム・カリウム比が高い状態でしたが、食事療法をがんばっていた2014年8月では、値が下がり、CRPも低くなっています。その後、2014年10月になって少し食事療法をサボり気味になると、CRPが急激に上昇し、またその後、頑張り始めた結果、値が下がりました。

このように、治療に対する積極的な姿勢が重要であること、また食事の内容が癌の指標に非常に良く連動していることがわかるかと思います。

下の引用は、筑波大学名誉教授の村上和雄先生の「スイッチ・オンの生き方」という本からですが、遺伝子や脳なども含め、身体の働きをよくするためには明るく前向きに積極的にものごとに取り組む姿勢が大事であるということを示しています。

下記は、それをよく示す実験結果です。前立腺癌の患者さん93名において、食事と生活スタイルを積極的なものへと変えた場合、前立腺癌の指標であるPSAの値やLNCaP細胞の成長を抑制することが示されています。特にLNCaP細胞の成長については、通常の生活群よりも約8倍抑制できており、劇的な効果が出ていると言えます。

このように生活習慣や食事を変え、それを継続することはとても根気のいることです。ゆえに積極的な姿勢・こころ持ちが必要となるわけですが、前回と今回紹介したような事実は、きちんとこころを落ち着けて治療に取り組むことで身体は正直に答えてくれることを教えてくれます。

こうした考え方は、癌ができたら叩けば良い、というような、やや物質論的な思考に囚われていた医療の考え方にパラダイムシフトを起こすものと私は考えています。

次回は、人のこころと身体を捉える上での考え方について、もう少し詳しくご説明したいと思います。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜7

前回は、治療では、きちんと現状を見つめようとすること、自分は癌を克服して生きるのだと強く思うこと、という積極的でありつつも、楽観的な精神状態が重要であるということを症例の紹介からお伝えしました。

今回から2回に分けて、治療においてこころの働きが重要であることを示す根拠を研究の面から紹介していきます。

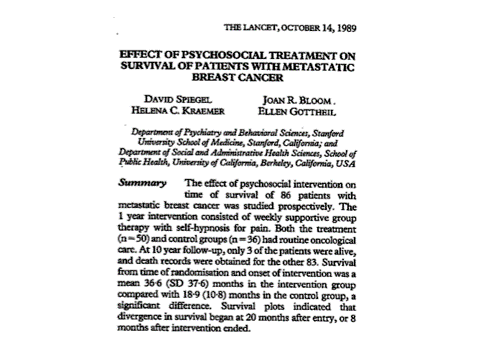

まず以下の論文ですが、これはいわゆる「瞑想」を取り入れることが癌治療に効果があることを示すデータです。

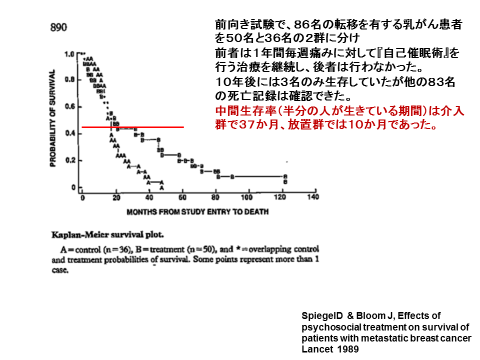

この論文では、86名の乳癌患者を2群に分け、1群は1年間毎週「自己催眠術」を取り入れる、もう1群は取り入れない、という実験を行いました。結果として、10年後には86名中、83名は死亡に至りましたが、「自己催眠術」を取り入れた群は、中間生存率(半分の人が生きている期間)が37ヶ月であり、対照群の10ヶ月よりも大幅に生存期間が長いということがわかりました。

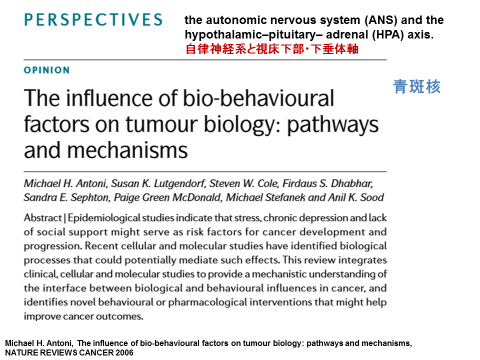

「自己催眠術」というと、怪しげなものに聞こえはしますが、要はこころの持ち方のことで、このような自己暗示は、脳の自律神経系や視床下部・下垂体軸の機能と密接に関わっています。

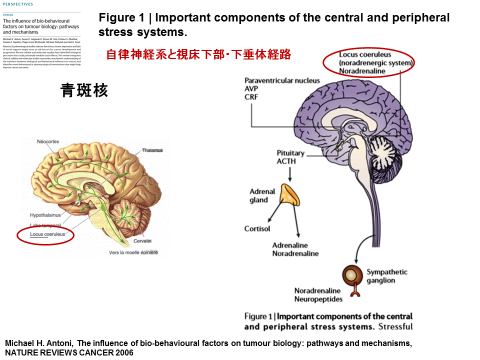

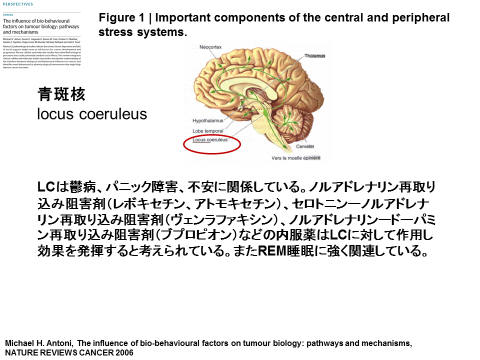

特に視床下部・下垂体軸の活動に大きく関わるモノとして青斑核という部分があります。

青斑核は、いわゆるストレスホルモンの一つであるノルアドレナリンの分泌することで、交感神経系の活性に非常に重要な役割を果たしており、ストレスを非常に強く感じることが長い期間続いたりした場合、結果的に鬱病、パニック障害、不安といった症状を引き起こす引き金にもなります。

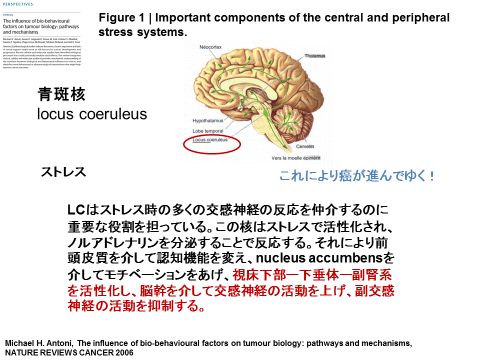

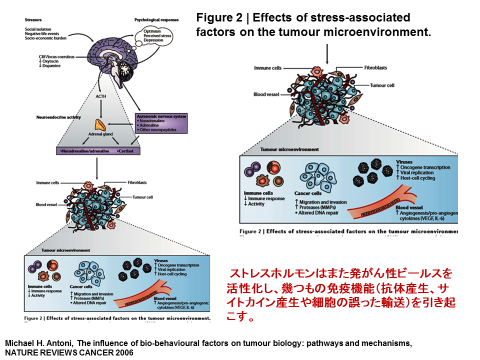

例えば大きなストレスがかかると、青斑核はノルアドレナリンを分泌することで、視床下部・下垂体軸を活性化します。この活性化は交感神経の活動を強め、リラックスしている状態には優位に活動する副交感神経の活動を抑制します。

私が、これまで見てきた多くの患者さんも、実際に癌に罹患する少し前(数ヶ月から数年というスパンですが)に、精神的に大きなストレスを受けていることが多いです。このストレスが癌のすべての原因というわけではありませんが、少なからず一つの要因として関わっている可能性は否定できないと思います。

青斑核は、鬱病や精神疾患との関わりで良く取り扱われますが、癌においても同様で、アドレナリンやコルチゾルといったストレスホルモンの分泌が多くなると、青斑核が活性化し、交感神経が優位に働き、免疫機能の低下を引き起こし、そして結果として癌細胞を活性化させます。

これは余談ですが、ラットでも人と同様に、ストレス耐性のあるなしが癌の治癒と関係していることを示すデータがあります。

下のデータは発癌するように細胞株を植えられた特殊なラットを対象として、電気ショックを与え、電気ショックを乗り越えたラットと気絶してしまったラットに分け、癌の排除率を見たものです。

結果として、電気ショックを乗り越えたラットは、63%が癌を排除できましたが、乗り越えられなかったラットは23%しか排除できませんでした。

ラットの結果なので、人と同じとは言えませんが、ラットでもストレスに対抗できるか否かが癌の克服に重要だということを示しています。

このように研究結果を見ていくと、こころの作用は、癌においても軽視することのできない要素であると私は思っています。

次回は症例をもとに、精神的なストレスが、癌の指標とどのように関係しているか、ご紹介していきます。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜6

前回は、大腸癌の方の症例を紹介しましたが、癌と糖尿病との関係が非常に深いということがよくわかる症例だったのではないでしょうか?

また、糖尿病も含め、治療には根気が要るものです。そういう意味でも、この方たちの治療へのこころの持ちようが重要そうであるということもおわかりいただけるものと思います。

では、このような方たちのこころの持ち方はいったいどのようなものなのでしょうか?

下の図に示していますが、ただ楽観的なだけでは病巣を放置してしまいますし、積極的でも悲観的では日々の生活に支障を来します。

ここで言いたいのは、楽観的でありつつも治療に積極的であるような精神状態が必要だと言うことです。

それは、ある意味、モノは言い様、ではあるのですが、「末期癌になったらほとんどは数年以内で死んでしまう」と捉えるのではなく、「末期癌でも全治して10年以上生きている人もいる」と捉えるような姿勢です。

実際に、下の図の症例の方も、45歳で乳癌が肺転移した方ですが、ご自身の生活習慣を見直し、食事療法を取り入れることで、少量の抗癌剤でも効果が出て、副作用無く癌細胞が縮小し始めました。

この患者さんは、その後、初診から約2年で病巣はきれいになり、抗癌剤を利用する生活からもとの日常生活に戻られました。

このように治療では、きちんと現状を見つめようとすること、自分は癌を克服して生きるのだと強く思うこと、という積極的でありつつも、楽観的な精神状態が重要なのだと思います。

次回は、治療においてこころの働きが重要であることを示す研究例を紹介します。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜5

前回は、治療に対して精一杯向き合うことができるためにも心の持ち方が大事であることをお伝えしました。

今回は少し症例を紹介したいと思います。

癌と食事が大いに関係があることは、ブログを読んでいただいている読者のみなさまは良くご理解いただいていることと思いますが、それを良く示すこととして糖尿病と癌の関係があります。以下の患者さんは大腸癌を患って来院されましたが、以前より糖尿病も患っていました。

過食・甘い物・乳製品などは取り過ぎた結果として、mTOR axisと呼ばれる癌の増殖因子を活性化させてしまうことがわかっています。

非常に興味深いこととして、糖尿病の治療薬として用いられるメトフォルミンという薬は、このmTORの阻害薬として使われています。

メトフォルミンは、糖尿病罹患者にとってリスクとなる高血糖の状態を引き起こす糖新生を抑制するために、肝臓においてAMPKを活性化させる働きを持っていますが、それは同時に癌細胞におけるAMPKの活性化にも働きます。この活性化は、癌細胞の増殖因子であるmTORの働きを抑えることにつながり、癌細胞の増殖を抑えることにもつながるのです。

実際にこの患者さんは糖尿病の治療薬をメトフォルミンに変え、食事指導をすることで、糖尿病が改善されていき、それに伴って癌細胞もだんだんと小さくなっていきました。治療開始から約1年半が経ちますが、非常に元気に日常生活を送っています。

このように改善されていったのは、この患者さんが現状に悲観することなく自分の意思を持って治療を続けていったことにつきます。

次回はまた別の症例を紹介したいと思います。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜4

前回まで症例を紹介させていただき、癌の治療には心の働きを無視することはできない、ということをお伝えしました。

今回はその心の働きについて、お話していきます。

下の図は、アメリカの細胞生物学者のブルース・リプトン博士の著書です。彼は、遺伝子の働きは信念と深く関係しており、信念により変えることができると言っています。

人間の心では、私たちの見えないところでエネルギーが干渉しあっています。つまり心とはエネルギーの重なりであるといえます。

下図は瞑想で骨肉腫を治したというイワン・ゴウラーという方の著書です。彼は、余命3週間と言われた状態から、瞑想を取り入れることで、治癒に成功し、30年以上生存しているそうです。

上記だけを見るとそのメカニズムはよくわからないと思います。下図を見てください。彼が言っていることは瞑想そのものの価値を提案しているのではなく、癌に対する治療への心持ちを提案しています。癌になってしまったことに混乱するのではなく、心を落ち着けて、今、自分が何をすべきかを冷静に考えることを提案しているわけです。

下図は受動的瞑想法についての図です。ご参考にしてください。

繰り返しになりますが、このような心の状態を持つことで、治療に対して精一杯向き合うことができるようになることが非常に重要になってくるということになります。

次回は症例紹介に戻りますが、また追々、心の話はしていきます。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜3

今回は前回の症例の続きをお話します。

紹介した症例の患者さん、大腸癌・多発肝転移で、余命6ヶ月と言われ、私のクリニックに受診に来られました(左図)。

食事指導と、梅エキス・亜麻仁油を摂り、抗癌剤治療を2週に1度受けた結果、4ヶ月後には、転移巣はほぼ消失したことはお話ししましたが、原発巣である大腸には右図のように少し癌が残っていました。

下図は1年後の大腸内視鏡の画像ですが、こちらを見ると癌は消えています。この患者さんは「死ぬまで抗癌剤治療を受けるのは嫌だ!」という意思を持っておられ、肝転移に残る病巣に対する治療も行いました。

結果として、残す治療は癌幹細胞治療のみで、現在その治療を行っていますが、下図のように余命半年といわれた2012年12月末からすでに2年が経過し、病巣がほぼ消失しています。この患者さんは当初余命半年と宣告され、さらに死ぬまで抗癌剤治療が必要と担当医に言われていましたが、”自分で治す”という強い意思を持っていたということによってここまで来たのだと私は思います。

この方のように、心の働きは、治療においては切っても切り離せないものですが、意外と癌治療の現場では軽視されているように思われます。私もこれまでの患者さんとのおつきあいを振り返り、このような心の働きと治療との関係を見直してみることにしました。

次回からはこの心の働きについて、お話していきます。

講座:こころとからだ〜がんは自分が作ったもの〜2

前回、新講座をはじめるにあたり、がんの細胞の特徴についておさらいをしてきました。今回はその続きとして症例紹介になります。

大腸癌・多発肝転移と診断され、余命6ヶ月と言われ、私のクリニックに受診に来られました。

下左の図は、初診時で、どのような治療をしても余命半年に変わりはないと言われていましたが、食事指導と、梅エキス・亜麻仁油を摂り、抗癌剤治療を2週に1度受けた結果、右図の4ヶ月後には、転移巣はほぼ消失し、原発巣である大腸も手術をせずに残っています。

次の図は血液・尿のデータになります。抗癌剤治療を受けると副作用の症状が出る方が多いですが、きちんと身体に合う食事を摂取することで、白血球数の減少もほとんどなく免疫機能の低下を防ぐことができています。

また、大腸癌の腫瘍マーカーである癌胎児性抗原(Carcinoembryonic antigen: CEA)の値も劇的に下がっています。

これらの結果を生み出した原因として、癌細胞が代謝・成長しにくい状況を作れたことが大きいといえます。癌細胞は、前回お話したように早くエネルギーが欲しいため、エネルギーを得る代償として乳酸を細胞に溜め、それをナトリウムと引き替えに細胞外に吐き出しますが、下の右の図のように塩分を控えめに、野菜をたくさん摂る食事によって、尿中の電解質はナトリウムが減り、カリウムが増え、結果としてpHが上昇しアルカリ性になっています。

このような状態は血液データや尿データから読み取ることができるので、たとえ診断された結果でも言われたことを鵜呑みにするのではなく、ぜひともみなさまにも参考にしていただきたいと思います。

このように、絶望と思われた状況になってしまったとしても、しっかりと自分の身体と向き合うことで、治癒に向かう可能性は誰しもあります。重要なのは患者さん自身が希望は捨てないこと、そして我々はそのような希望を与えるとともに、いっしょになって希望を後押ししていくことだと私は考えています。

次回も、症例の紹介の続きをしていきます。